" Murs mûrs "

Recherches photo-graphiques

sur la métaphysique de l’image.

Postulat Conceptuel

Dans « l’au-delà de l’image », quels sont les enjeux qui procèdent d’un choix établissant la possibilité du « sublime » ; et quels rapports entretient-on avec la fiction d’un état transitoire, quand le réel se métamorphose ?

Écris et chuchotements…

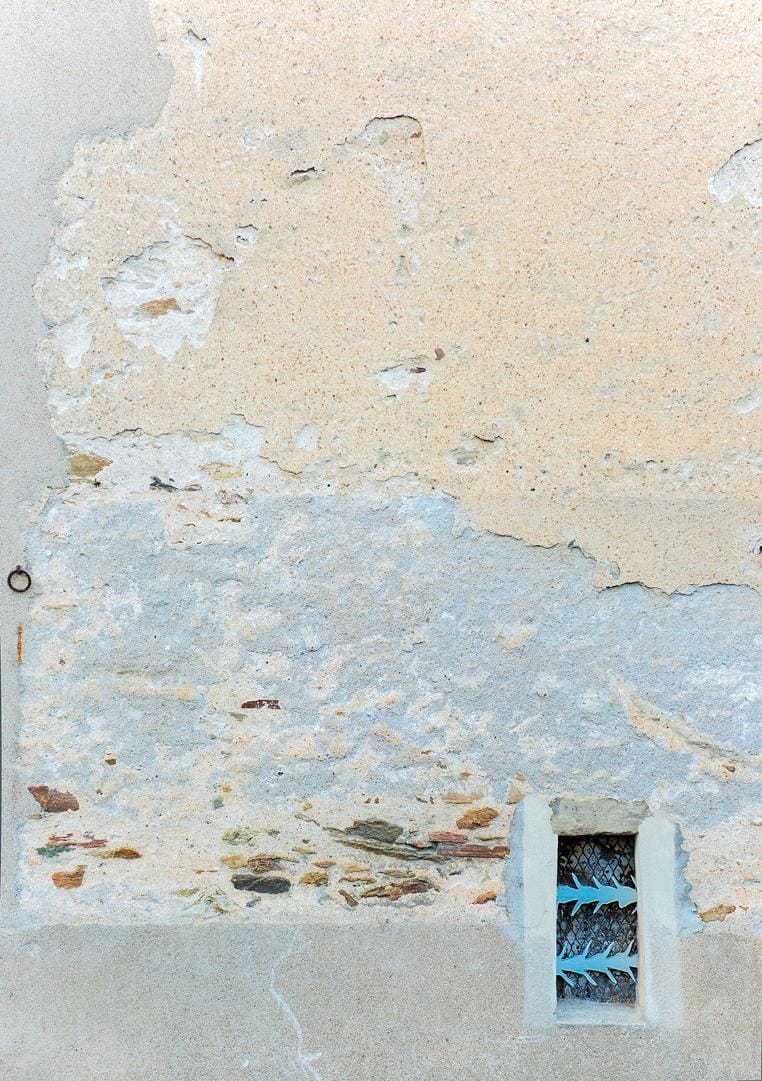

Effrités, lézardés, rebouchés, abandonnés, rénovés, repeints, tagués, meurtris, rapiécés, imbriqués, tuméfiés, … ;

de pierres, de ciment, de chaux, de plâtre, de briques, de béton, en ruine ou neufs, … ;

dégoulinants de souillures et de coulures, harnachés de gouttières, enguirlandés de câbles, de gaines, estampillés de panneaux et de volets, grignotés de dentelles végétales, ventilés de grilles moucharabiesques, électrifiés de caissons courants, percés de niches improbables, d’ouvertures absconses ou de raccords maçonnés souvent précipités ;

les « murs mûrs » de Pascal di Péri chuchotent à nos regards une mémoire patinée, verticale, enduite de vie, de sur-vie, et de temps intemporels : « Le présent, c’est du néant fossile… »

PdP.

Comme autant de visages meurtris par les douleurs et ressuscités par un fard qui les illumine à nouveau. Les portions de murs qu’il s’approprie racontent un peu de notre passé commun : rides expressives de souvenirs en latence, ici souvent « botoxées » par la palette joyeusement clairvoyante de l’artiste. Oui, à contre-courant, il ravive souvent les couleurs de cette mémoire, en y transcendant un réel virtuel : réveiller les endormies…

Cette commémoration complice se conjugue ici souvent au présent de l’irréel. Pascal di Péri est à la fois à l’écoute d’un écho possible du passé de ces murs et d’une autre vérité scannée au présent de l’obsolescence, qui les porte vers un futur bouleversant… Il procède à une « onirisation » du réel. La magie des cadrages généralement improbables qu’il fixe avec rigueur et une originalité désarçonnante, tend également à amplifier et à ouvrir les limites du cadre : « L’imaginaire sort toujours du cadre… »

PdP.

Ces « carapaces » perpétuellement outragées, ici régénérées, sont autant d’« arts- murs » combattantes, qui, art à la main, se sont défendues des outrages, et puis se sont finalement rendues, accablées de tourments temporels. Ce « wall-art » est l’amont du « street-art » : juste des potentiels ruisselants de poésie, où l’implicite se juxtapose au subliminal pour extraire le jus d’une émotion nourricière, dont l’écume tente de toucher un probable « fécond incandescent »…

Recomposer ce qui se décompose…

Déchiffrer, discriminer, restructurer, et parvienir à extraire un « beau » du banal. En défrichant ce quotidien sans saveur, Pascal di Péri trouve un objet de création d’une extrême pertinence.

Etre à l’écoute de ces murs, observer leurs blessures ou leurs splendeur, en extraire un cadre qui réordonnance ce qu’il y a d’incantatoire dans leurs mutismes ; détourner les codes d’un quotidien neutre, insipide, vers une harmonie graphique dont les symboliques prégnantes font quasiment disparaître les déterminants fonctionnels de l’image.

Recomposer méticuleusement ce qui se décomposait sous nos yeux. Décontextualiser les jeux de couleurs, de formes, d’ombres et de lumières, explorer l’érosion de la matière en en figeant une parcelle choisie, rendre à cette minéralité quelconque des élans d’inédit, y débusquer l’étrange, le mystérieux, l’onirique, l’absurde, l’organique, le « vestigineux », pour sur définir et transcender le cours inexorable du temps ; c’est tenter la « révélation ». L’observateur est là en contact avec un « griffon poétique » dont la source fraîche, peut étancher sa soif de vénusté.

On déguste les équilibres minutieux de chaque cliché dont le cadrage semble déterminé avec une précision millimétrique : une géométrique intuitive subtile est là au service de l’émotion. Dans ces clichés, aucune perspective ni « d’entrées » invitant le regard à la profondeur. Ce sont des aplats qui effleurent l’œil. Tout se passe en surfaces. Ces surfaces de matières et de couleurs malgré tout pénétrantes nous invitent pourtant bien à la rencontre fusionnelle d’une contemplation mixte : photo/peinture. On y mesure une recherche conceptuelle et sensorielle subtile et raffinée.

Dans ces abstractions figuratives ou figurations lyriques aux patines déliquescentes, oui, la question se pose : est-ce toujours de la photo que propose Pascal di Péri ? Car l’engagement pictural de ces clichés est tellement marquant que la frontière entre le pinceau de lumière capté par l’objectif et celui de pigments qui s’étalent sur la toile, semble souvent ici ne plus exister.

Ce nouveau travail qu’il présente se situe bien aux confins de ces deux arts qu’il nourrit certes à partir du champ opérationnel de la photographie, mais dont la fibre esthétique est sans nul doute très picturale.

Pascal di Péri, finalement ni photographe ni peintre, se positionne simplement en « poète de l’image ».

Dans ce sfumato conceptuel, quand finit la photo ? Où commence la peinture ?...

« Le regard du photographe doit se faire inquisiteur. Il doit puiser des sources de création partout, même dans un univers apparemment sans intérêt particulier. Il doit savoir débusquer ce qu’il y a à voir dans ce qu’on ne regarde plus. Percevoir l’harmonie d’un monde sensible et la pointer là où il n’y avait ni attente ni envie.

Ce regard fait alors place à l’intuition réfléchie du peintre. C’est à lui de faire germer de nouveaux codes, à lui de les mettre en scène, de les re-structurer pour féconder le trouble en installant les bases d’un imaginaire émotionnellement puissant.

Oui ! L’artiste n’est-il pas là pour pointer l’essence du beau où que ce soit ? Pour parvenir à cet état de révélation (car l’artiste se doit d’être un révélateur capable de ré enchanter le monde), trois postulats fondateurs : Le cadrage ! Le cadrage ! Rien que le cadrage !… Oui !

Le sublime se cache là, à portée de cadrage, en changeant simplement de niveau de perception et de cadre !

Mon travail : « Murs mûrs », s’établit complètement sur mon regard de peintre. Comme un portraitiste je détermine mon cadre, choisi la pose du « modèle » et capte la lumière qui m’est proposée… C’’est à partir de cette perception que je mets en scène un réel simple, authentique, dénué d’artifices. Un réel dont un ou deux éléments qui m’apparaissent fascinants, peuvent focaliser le regard et dont quelques bribes organisées au sein d’une recomposition trouvent le chemin d’une singularité onirique.

Chaque élément de ce réel apparemment sans relief, se réinterprète au travers de l’objectif, de son cadre, souvent aussi à partir de son traitement « pictural », et tend à se faire le signe d’une poésie invisible à l’œil « nu ».

Ce tout prend alors valeur de sens et de symbole en « repersonnalisant » les schémas pré établis pour trouver un autre état de perceptivité. Il refaçonne la vibration du regard porté ; puis, questionne assez factuellement sur ce que nous pouvons percevoir de la réalité environnante oubliée ou délaissée lorsque l’on change son « cadre ».

Ces instantanés éternels sont mes « marcoeurs.»

Indications tarifaires :

Cette partie du Site est en construction, néanmoins, nous vous y présentons quelques-unes des œuvres qui y apparaitront.

Si vous souhaitez avoir, en avant-première, des informations complémentaires sur une ou plusieurs de ces œuvres, (technique, dimensions, tarifs, etc.), n’hésitez-pas à nous en faire part, au travers du formulaire de contact.

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Note importante de l’auteur :

Informations à venir.

Formats à titre indicatif, toutes les œuvres n’ont pas exactement le même rapport hauteur largeur.